2022.12.01

新卒理系が調べる法改正 ~育児・介護休業法編~

DX事業グループI・Aです。

新卒理系が調べる法改正シリーズ第3弾は「育児・介護休業法」です。

法律の概要、改正での変更点はどのようなものなのか。私なりにまとめていきます。

前回同様多少の間違いや手荒さがあるかもしれませんがご了承ください。

育児・介護休業法を要約すると、育児や介護を行う人が離職せず仕事と家庭の両立をサポートする制度のことです。

改正を行う要因は3つ

1.男性の育休取得率が伸び悩んでいる

2.出産育児での離職率が一定数存在する

3.少子化に歯止めをかける

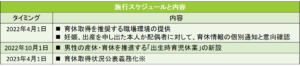

改正時期は2022年4月1日、2022年10月1日、2023年4月1日の3回です

改正タイミングと内容は下記のようになっています。

※従業員数が1000人超の企業のみ

まとめると

育児・介護休業法は育児や介護を行う人が離職せず仕事と家庭の両立をサポートする制度のこと。

改正を行う要因は男性の育休取得率促進、出産育児での離職と少子化に歯止めをかけたいからである。

改正の内容とタイミングは

2022年4月1日:育児取得を推奨する環境の構築、対象者に対して育休情報の個別通知と意思確認。

2022年10月1日:男性の産休・育休を推進する「出生時育児休業」の新設

2023年4月1日:育休取得状況公表義務化

今回の改正から国が男女ともに産休・育休、介護による休業が取れる環境を作ろうと努力していることが理解できます。

育児や介護は片方の性別が行うものではなく、双方が得手不得手を補う形で行うのが現代に一番合うスタイルなのではないかと私は思います。

少しでも育児・介護休業法については理解できましたでしょうか。

調べたり、文章を作成するのは大変ですが、少しでも有益な情報を提供できていたら幸いです。

ではまた次回